집값 격차 확대로 지방 박탈감 높아져

이는 단순한 경기 부진 탓이 아니다. 성장률 둔화가 아니라, 성장 경로가 막혔다. 노동으로 자산을 쌓고, 교육으로 지위를 바꾸며, 실패해도 다시 도전하던 장치들이 동시에 멈췄다. 소득·자산, 교육·직업, 지역·네트워크가 하나의 벽으로 굳어가며 개인이 개입할 여지가 줄었다. 그 결과 한국 사회는 ‘가난해졌다’기보다 ‘정체됐다’는 평가가 나온다.

더 위태로운 건 계층 간 통로가 사라졌다는 사실이다. 이른바 ‘지위 역동성’의 붕괴다. 이 정체는 개인의 선택 문제가 아니라 자산·교육·기회의 구조 변화에서 비롯됐다. 프랑스 경제학자 토마 피케티가 말한 ‘자산 수익률이 노동소득 증가율을 웃도는 구조’가 한국에서 더 빠르게 현실화하는 모습이다. 임금은 물가와 주거비를 따라가지 못하고, 안정적 일자리 진입도 어려워졌다. 월급을 모아 자산을 만들고, 그 자산으로 다음 단계로 이동하던 경로는 사실상 막혔다.

강성진 한국경제학회장(고려대 경제학과 교수)은 “노동소득은 세금으로 즉시 소멸되지만, 자산소득은 축적되는 구조”라며 “고소득 근로자라 해도 자산 형성을 위한 완충 장치가 거의 없다 보니 고소득 근로자와 자산가 간 격차가 커지고 노력 대비 성과가 남지 않는다는 인식이 커진다”고 지적했다.

아이러니하게도 지난 1년은 자산 가격 폭등의 해였다. 코스피는 사상 처음 5000포인트를 돌파했고 부동산도 서울·수도권을 중심으로 급등했다. 자산 시장 강세는 ‘부의 확대’라는 착시를 만들었다. 그러나 자산 가격 상승은 계층 이동 사다리를 더 약화시켰다.

집값 뛰는데, 사람은 이동 못한다

가장 눈에 띄는 양극화를 나타낸 분야는 ‘부동산’이다.

한국부동산원이 발표하는 서울 아파트 매매지수(주간 기준)는 한 해 동안 8.62% 상승했다. 전년 같은 기간(4.48%)의 두 배 가까운 오름폭을 보였다. 비율로는 얼마 안 돼 보이지만, 부동산은 워낙 매매가격이 크기 때문에 금액으로 따지면 수억원대다. 같은 기간 수도권 아파트 매매지수도 3.29% 올랐다. KB부동산에 따르면, 올 1월 기준 서울 중형(전용 60㎡ 이상~95㎡ 미만) 아파트 평균 매매가격은 15억82만원으로, 부동산 시장이 정점을 찍었던 2021년 9월(13억1275만원)보다도 높아졌다.

반면 지방은 제자리걸음이거나 하락했다. 지난해 지방권 아파트 매매지수는 1.13% 하락했고, 지방 5대 광역시는 1.71% 떨어져 2년 연속 하락했다. ‘악성 미분양’으로 불리는 준공 후 미분양 2만8641가구(지난해 12월 말) 중 85.2%(2만4398가구)가 지방에 몰렸다. KB부동산 기준 1월 지방 5대 광역시 중형 아파트 평균 매매가격은 3억8274만원으로, 정점이던 2022년 6월(4억2443만원)보다 약 4000만원 내렸다. 매매·전세 동반 약세로 지방 미분양 적체가 심화하며, 지방 거주자 박탈감이 높아졌다는 분석이 나오는 이유다.

격차는 수도권·지방에 그치지 않는다. 서울 내부에서도 ‘상급지’와 ‘비상급지’ 분화가 뚜렷하다. KB부동산 기준 1월 서울 한강 이남 11개구 중형 아파트 평균은 18억3635만원, 이북 14개구 평균은 11억1229만원이다. 10년 전 약 1억5000만원 수준이던 격차는 7억2000만원 이상으로 벌어졌다.

문제는 이런 현상이 단순한 가격 문제에 그치지 않는다는 점이다. 대출·세제 규제로 거래가 급감하며 시장은 ‘안정’이 아니라 ‘이동 차단’에 가까워졌다. 과거엔 외곽에서 도심으로, 중저가에서 상급지로 단계적 이동이 가능했지만 지금은 경로가 봉인됐다. ‘집을 옮긴다’는 선택 자체가 어려워지며 주거 이동성이 급락했다. 노동소득을 모아 자산을 쌓고 주거 수준을 높이던 전통적 경로도 작동하기 어렵다.

석병훈 이화여대 경제학과 교수는 한국은행과의 공동 연구 보고서에서 “주택담보대출인정비율(LTV) 규제로 전문직·맞벌이 신혼부부 등 ‘고소득·저자산’ 계층은 내집마련에서 더욱 소외되는 반면, 현금 유동성이 풍부한 계층은 상대적으로 유리해지는 ‘자산 불평등’이 심화하는 구조”라고 지적했다.

내 것은 없다 ‘자산 순환 붕괴’

금융자산도 마찬가지다. KB금융지주 경영연구소의 ‘2025 한국 부자 보고서’에 따르면, 금융자산 10억원 이상 보유자는 47만6000명으로 전년 대비 3.2% 늘었다. 전체 인구의 0.92%다.

이들 부자가 보유한 금융자산 규모도 빠르게 확대됐다. 국내 부자의 총 금융자산은 3066조원으로, 전년(2826조원) 대비 8.5% 증가했다. 같은 기간 전체 가계 금융자산 증가율(4.4%)보다 두 배가량 높아 일반 가계보다 부를 빠르게 쌓았다. 전체 가계 금융자산 5041조원 가운데 부자들이 보유한 비중은 60.8%에 달한다. 국내 ‘부자’는 부자 수와 금융자산 증가 속도 모두 전체 가계 평균을 크게 웃돌며 자산 집중과 양극화 흐름이 더욱 뚜렷해졌다는 분석이다.

다만 같은 부자 간에도 자산 축적 속도는 현저히 달랐다. 부자의 금융자산은 2020년 이후 올해까지 연평균 6.2%, 고자산가는 4.9% 증가했다. 반면 초고자산가는 연평균 9.4% 늘어 증가율이 월등히 높았다. KB경영연구소는 “한국 부자들 사이에서도 양극화 현상을 보였으며, 향후 심화될 가능성이 높아졌다”고 내다봤다.

이 수치는 단순한 자산 격차를 넘어 축적 속도의 차이를 보여준다. 자산을 이미 보유한 계층은 큰 위험을 감수하지 않아도 이자·배당·가격 상승 효과만으로 부를 늘릴 수 있다. 반면 자산이 없는 계층은 금융 시장에 접근하더라도 변동성에 노출되기 쉽고, 장기적인 축적 경로를 만들기 어렵다. 금융자산 역시 ‘노력의 결과’라기보다 ‘출발선 차이’를 증폭시키는 방향으로 작동하고 있다. 자산이 새 주체에 이전되기보다 기존 보유자 내부에서 불어나며, 증여·상속을 통해 다음 세대로 이전되는 구조가 강화되는 모습이다.

걷어찬 교육 사다리

계층 이동 통로에서 대물림 장치로

노동을 통한 이동이 막히며 교육은 마지막 사다리처럼 보인다. 교육은 오랫동안 한국 사회의 대표적 계층 이동 수단이었다. 자산이 부족해도 공부로 궤적을 바꿀 수 있다는 믿음이 있었고, 교육은 출발선 격차를 완충해왔다.

하지만 이 공식은 약해졌다. 고학력·고소득 직군에 진입해도 주거·자산 시장의 장벽을 넘기 어려워서다. 교육 성취가 자산 축적으로 이어지지 않는 ‘한국판 헨리·니콜라’가 늘고 있다. 헨리·니콜라는 30~40대 고소득 중산층이지만 높은 세율과 대출 이자 등으로 자산 축적에 어려움을 겪는 계층을 뜻한다.

교육 과정도 가정 배경 영향을 더 크게 받는다. 학원, 진로 설계, 입시 전략, 해외 경험 등 ‘사교육 자본’ 비중이 커지며 같은 학교·성적을 갖춰도 부모의 투자 여력과 네트워크에 따라 이후 경로가 갈린다. 교육은 개인 노력만으로 완주하기 어려운 장기 투자로 바뀌었다.

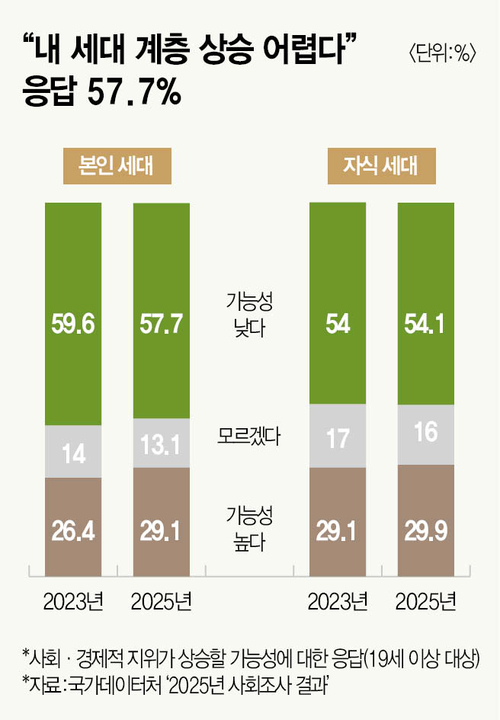

국가데이터처(옛 통계청) ‘2025년 사회조사’에 따르면, 19세 이상 국민의 57.7%가 사회·경제적 지위 상승 가능성이 낮다고 답했다. 2년 전보다 1.9%포인트 낮아졌지만, 절반 이상이 계층 이동을 비관하는 셈이다. ‘높다’는 응답은 29.1%로 2.7%포인트 늘었다. 자녀 세대의 계층 상승 가능성도 ‘낮다(54.1%)’가 ‘높다(29.9%)’를 크게 웃돌았다. 하층이라고 인식한 응답자 중 자녀 세대 상승 가능성을 높게 본 비율은 21.6%에 그쳤다. 교육을 통해 삶이 달라질 수 있다는 사회 믿음이 빠르게 약화되고 있다는 뜻이다.

이런 인식 탓에 교육의 긍정적 기능도 약해진다. ‘공부하면 달라질 수 있다’는 믿음이 흔들리며 청년층의 상향 이동 기대가 낮아졌다. 사다리가 흔들리면 선택지는 줄고, 이동 가능성은 더 희박해진다. 교육이 사회를 움직이지 못하는 순간, 정체는 구조가 된다.

강인수 숙명여대 경제학과 교수는 “부모의 자산이 곧 나의 계급이 되는 ‘수저계급론’이 공고해지고 이동 가능성에 대한 사회적 기대가 무너지며, 세대 내·세대 간 격차가 동시에 확대되고 있다”고 설명했다.

인터뷰 | 신보연 세종대 부동산AI융합학과 교수

“집값 격차보다 무서운 건 시장 순환의 붕괴”

“집값 격차보다 무서운 건 시장 순환의 붕괴”

Q. 오늘날 부동산 양극화가 이전과 다른 점은.

A. 과거 격차는 경기 사이클에 따라 완화될 여지가 있었다. 가격이 오르면 공급이 늘고, 시간이 지나면 균형이 회복되는 순환 구조가 작동했다. 반면 지금은 글로벌 유동성 확대와 인플레이션, 규제에 따른 공급 부족, 수도권 정비사업 위축이 겹쳤다. 수요는 넘치는데 공급이 부족해 격차가 고착화됐다. 공급이 비탄력적인 시장에서 수요 억제 정책이 반복되면 ‘똘똘한 한 채’로 쏠릴 수밖에 없다. 상급지 쏠림과 지역 분화가 되돌리기 어려운 단계에 접어들었다.

Q. ‘월급 모아 집 마련한다’는 경로가 사라졌다는 인식이 커졌다.

A. 노동소득으로 자산을 축적해 주거 수준을 단계적으로 높이는 경로는 과거에도 쉽지 않았지만 작동은 했다. 지금은 경로 자체가 크게 좁아졌다. 임금 상승 속도보다 주거비, 자산 가격 상승 속도가 훨씬 빠르기 때문이다. 노동은 생계 수단에 그치고, 계층 이동 수단으로는 한계를 드러낸다. 자산 보유 여부가 계층을 가르는 기준이 되며 출발선이 곧 도착선이 되는 구조가 굳어졌다.

Q. 부동산이 계층을 대물림하는 수단이 된 원인은.

A. 가장 큰 요인은 정부 정책이다. 공급 부족으로 희소해진 주택 가격은 오를 가능성이 큰데, 취득세·양도소득세 등 다주택자 규제가 강화되며 팔기보다 물려주는 선택이 합리적이 됐다. 금리 등 금융 환경 영향도 있지만, 시장 순환을 막은 규제 정책이 결정적이었다.

Q. 이런 양극화가 사회 구조에 어떤 영향을 미칠까.

A. 선택지가 제한된 사회에서 일부 청년은 부동산 소유를 포기하고 금융자산에 집중하거나 해외 이주를 선택할 수 있다. 또 다른 집단은 부모 자산에 의존해 조기 증여를 기대하는 방향으로 움직일 가능성이 크다. 반면 자산 기반이 없는 중산층은 주거비 부담 속에서 소비와 가족 계획을 줄인다. 개인 문제가 아니라 사회 활력을 떨어뜨리는 요인이다. 이런 흐름이 이어지면 계층 이동은 예외가 되고, 중산층은 얇아지며 자산 보유 여부가 사회 지위를 가르는 기준으로 굳어진다.

Q. 부동산 양극화에 따른 지위 고착을 완화할 해법이 있을지.

A. 주택 공급 규제를 과감히 완화해 시장 순환 구조를 회복하고, 거래를 위축시키는 징벌적 세제는 조정할 필요가 있다. 지방을 규제로 묶기보다 기업·일자리·교육 인프라를 확충해 매력적인 선택지로 만드는 전략도 병행돼야 한다. 시장 원리가 작동하도록 구조를 되돌리는 것이 핵심이다.

[정다운 기자 jeong.dawoon@mk.co.kr]

[본 기사는 매경이코노미 제2347호·설합본호(2026.02.11~02.24일자) 기사입니다]

[