‘하늘이법’ 통과에 교실 CCTV 논쟁 재점화

교사·학부모 의견 정면충돌 조짐

교사·학부모 의견 정면충돌 조짐

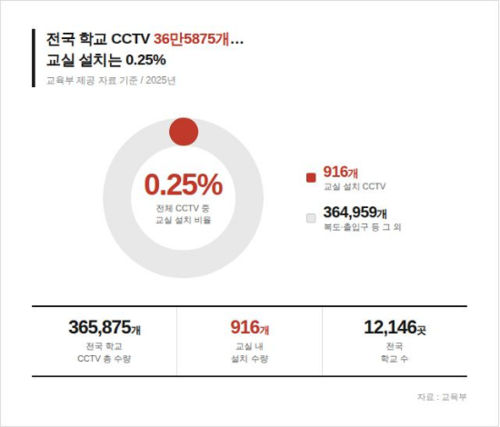

교육부에 따르면 지난해 기준 전국 1만2146개 학교에 설치된 CCTV는 총 36만5875개다. 이 중 교실에 설치된 CCTV는 916개로 전체의 0.25%에 그친다. 그동안 CCTV는 출입문, 복도, 계단 등 공용 공간 중심으로 운영돼 왔지만, 이번 법 개정으로 교실까지 확대될 수 있는 법적 근거가 마련되면서 교사 반발이 커지고 있다.

서울의 한 초등학교 교사는 “CCTV 각도나 장면에 따라 생활지도 과정이 학대로 오해받을 수 있다”며 “결국 교사들은 영상에 남아도 문제 되지 않을 ‘방어적 수업’만 하게 될 것”이라고 우려했다. 경기도 한 중학교 교사 역시 “학부모가 집단으로 설치를 요구하면 학교운영위원회가 이를 막기 쉽지 않을 것”이라며 부담을 토로했다.

비슷한 갈등은 이미 보육 현장에서 경험된 바 있다. 어린이집은 2015년 영유아보육법 개정으로 CCTV 설치가 의무화됐지만, 유치원은 권고 사항에 머물러 있다. 유치원의 경우 학부모가 CCTV 영상을 열람하려면 영상에 등장하는 모든 원아 학부모의 동의를 받아야 해 사실상 확인이 어려운 경우가 많다.

반면 어린이집은 별도 동의 없이 열람이 가능해, 일부 학부모가 영상을 근거로 교사의 행동을 문제 삼는 민원이 반복되고 있다는 지적도 나온다. 현장 교사들은 “같은 갈등이 초·중등학교에서도 재현될 수 있다”고 우려한다.

그러나 학부모 사이에서는 교실이야말로 안전 사각지대라는 목소리가 적지 않다. 특히 지난해 2월 대전에서 발생한 김하늘 양 사건 당시 사고 장소에 CCTV가 설치돼 있지 않아 초동 대응에 어려움이 있었다는 점이 CCTV 필요성 주장에 힘을 싣고 있다. 서울의 한 초등학생 학부모는 “교사를 감시하려는 목적이 아니다”라며 “학교폭력이나 예기치 못한 사건을 조기에 파악하고 대응하기 위한 최소한의 안전장치가 필요하다”고 말했다.

해외에서도 교실 CCTV를 둘러싼 논쟁은 이어지고 있다. 영국은 교실 내 CCTV 설치가 원칙적으로 바람직하지 않다는 지침을 유지하고 있다. 반면 인도는 2025년 전국 2만7000여개 공립학교 교실에 CCTV 설치를 의무화했다. 미국의 경우 주별로 기준이 다른데, 일부 주에서는 특수교육 교실에 한해 설치를 의무화하는 등 제한적으로 운영하고 있다.

교실 CCTV가 학생 보호를 위한 안전장치가 될지, 교육 현장을 위축시키는 감시 수단이 될지는 여전히 의견이 엇갈린다. 법안 통과 이후 각 학교의 결정 과정에서 교사와 학부모 간 논쟁이 한층 치열해질 전망이다.