지역의 생존 전략을 논하는 공식 석상에서 귀를 의심케 하는 망언이 나왔다. “스리랑카나 베트남 젊은 처녀들을 수입하자.” 지난 2월 4일 호남의 미래를 설계하겠다며 모인 광주·전남 행정통합 타운홀 미팅 현장에서 인구 소멸의 해법이라며 현직 군수가 한 발언이다. 요즘 같은 시대에도 이런 말을 아무렇지 않게 하는 공직자가 있다.

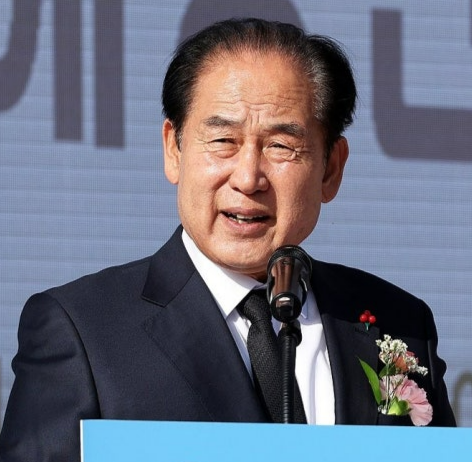

지방 소멸의 절박함을 모르는 사람은 없다. 전남은 전국 인구 소멸 위험 지역의 상당수를 차지하고 있고, 농촌의 결혼·출산 기반이 무너졌다는 현실 역시 부인하기 어렵다. 이날 김희수 진도군수가 토로한 위기의식 자체는 많은 지역민이 공유하는 감정일 것이다. 문제는 그 위기를 인식하는 방식과 대안이라고 꺼낸 생각에 있다.

‘외국인 처녀 수입’이라는 발언은 단순한 말실수로 볼 수 없다. 여성을 인구정책과 결혼정책의 도구로 바라보는 구조적 성차별, 여성 혐오와 인종 차별을 노골적으로 드러낸 것이다. 여성은 출산의 수단으로, 이주여성은 부족한 인구를 채우기 위해 외부에서 들여올 수 있는 자원으로 전제하는 인식이다. 지방자치단체의 국제결혼 지원 조례와 이에 기반한 ‘농촌 총각 장가보내기’ 같은 정책이 인권침해라는 비판 속에 폐기된 이유가 바로 여기에 있다.

그럼에도 이런 발언이 광주·전남 행정통합이라는 ‘미래’를 논의하는 자리에서 반복됐다는 사실에 황당함을 넘어 쓴웃음마저 나온다. 이는 특정 개인의 일탈이라기보다, 지방 소멸을 말하면서도 여전히 사람을 정책 대상이 아닌 ‘수단’으로 여기는 행정과 정치의 후진성을 드러낸다. 사람이 없다고 한탄하면서, 정작 사람의 존엄을 어떻게 지킬 것인지는 고민하지 않는 모습이다.

다행히 현장에서 즉각적인 반박이 나오고 해당 인사에 대한 중앙당 차원의 제명 조치가 이뤄졌다. 그러나 사후 수습과 사과로 이 문제가 정리될 수 있을지는 의문이다. 여성단체와 이주인권단체들은 “책임 회피성 사과”라고 반발하고 있다. 인식이 바뀌지 않는다면 이런 망언은 또 다른 자리에서 반복될 수밖에 없다.

지방 소멸은 분명 생존의 문제다. 그러나 절박함이 인권의 후퇴를 정당화할 수는 없다. 특히 이 땅에서 살아가며 일하고, 아이를 키우고, 세금을 내고, 투표권을 가진 이주여성들을 여전히 ‘외부에서 들여올 대상’으로 상정하는 시선은 현실과도 동떨어진다. 그들은 정책의 재료가 아니라 이미 지역을 구성하는 시민이다.

광주·전남 행정통합이 진정으로 미래를 이야기하려면 숫자를 늘리는 인구정책보다 사람을 대하는 인식부터 바로잡기 바란다. 통합 논의에 앞서 필요한 것은 더 많은 예산이나 더 넓은 행정 구역이 아닌, 공직자의 언어와 사고방식에 대한 근본적인 성찰일 것이다. 몇 달 뒤 치러질 지방선거의 중요성을 다시 한번 절감하게 된다.