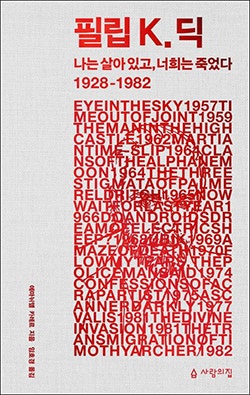

〈필립 K. 딕: 나는 살아 있고, 너희는 죽었다〉

에마뉘엘 카레르 지음, 임호경 옮김, 사람의집 펴냄 (2022년, 520쪽)

필립 K. 딕을 떠올리면 늘 하게 되는 상상이 있다. 조용히 그의 옆에 앉아 기회를 보다가 이렇게 묻는 것이다. “그런데 대체 무슨 일이 있었던 거예요? 이걸 쓸 때는 뭘 통과하고 있었어요? 아니, 당신은··· 그러니까 왜 그런 거예요, 네?”

그런 궁금증은 〈안드로이드는 전기양의 꿈을 꾸는가?〉나 〈도매가로 기억을 팝니다〉처럼 대중적으로 인기 있었던 깔끔하고 명쾌한 서사보다 ‘발리스 3부작’으로 알려진 후기작 〈발리스〉 〈성스러운 침입〉 〈티모시 아처의 환생〉을 읽는 동안 더욱 커졌다. 그러니까 전성기 때까지의 그가 ‘정말 이상한 꿈을 꾸는 사람’이었다면, 후기의 그는 ‘도저히 돌아올 수 없는 강을 건너버린 사람’이랄까? 신비체험과 종교와 각종 비의(秘儀)가 난무하는 암호문 같은 서사들을 읽으며 그 알 수 없음에 걷잡을 수 없이 끌렸다.

하지만 가족이 구입해둔 이 책 〈필립 K. 딕: 나는 살아 있고, 너희는 죽었다〉를 책장 한구석에 놔두고도 쉽게 손이 가지 않은 건 두려워서였다. 혹시 이 사람이 그 작품들을 어쩌다 그렇게 쓴 건지 내가 알게 되면 어쩌지?

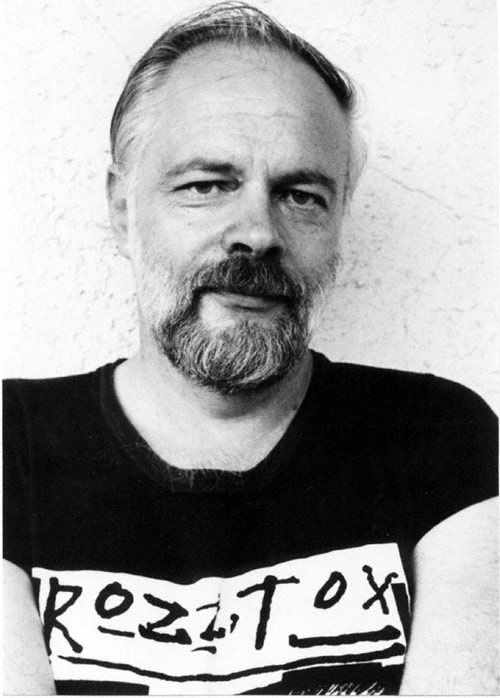

태어나서 얼마 되지 않아 쌍둥이 누이가 사망하는 사건과 함께 시작된 필립 K. 딕의 삶은 순탄치 않았다. 평생 편집증적 망상 등 여러 정신적 문제에 시달렸고, 항상 국가기관을 비롯해 누군가가 자신을 쫓고 있다는 강박으로 불안해했으며, 휴고상을 받았는데도 가난에 쫓겼고, 때로는 폭주기관차 같은 속도로 작품을 써내기 위해, 때로는 그저 그러지 않을 수 없어서 LSD(환각제의 일종)와 암페타민을 쉬지 않고 복용했다. 무엇보다 그는 사람들이 ‘정상적’이라고 부르는 이 세상을 그대로 믿지 못했다. 보통 사람들이 거울을 들여다보다가 이따금씩 ‘저 안에도 뭔가 다른 세상이 있지 않을까’ 하고 알 수 없는 불안을 느낀다면, 그는 혼자서 거울 속에 갇힌 채 ‘왜 저쪽 사람들은 저 세상이 진짜인 줄 알고 살아가는 거지?’라는 두려운 질문을 소리 없이 질러대며 평생을 살아간 사람이었다. 그리고 많은 경우 그의 그런 정신상태는 작품으로 고스란히 옮겨졌다.

이 책을 읽고 또 읽었지만 다행히도(?) 내가 그의 정신을 이해하게 되는 사건은 일어나지 않았다. 반대로 읽을수록 점점 혼돈에 빠져들었다. 짙은 사랑 이야기는 사랑에 빠진 사람들만 이해할 수 있고, 약에 취해 쓴 글은 약에 취한 채 읽어야 제대로 해독이 가능하다면, 이 책은 오직 필립 K. 딕과 비슷한 정신상태에 있는 사람만이 온전히 이해할 수 있을지 모른다. 정말 놀라운 건 에마뉘엘 카레르가 그런 글쓰기 작업을 해냈다는 것이다. 이 전기를 쓰는 동안 그는 마치 필립 K. 딕의 광기 속으로 끝까지 걸어 들어간 것처럼 보인다. 대상에게서 거리를 둔 것인지 두지 않은 것인지조차 모르겠다. 아니 그보다는, 카레르는 K. 딕의 광기와는 종류가 조금 다른 또 하나의 광기에 휩싸인 채 그와 미세하게 엇박자의 불협화음을 만들어내고 있는 것 같다. 도저히 살아나올 수 없을 듯한 광기의 2중주. 위험할 정도로 대상에게 가까이 다가가는 무모함과 자신이 파괴되는 것을 전혀 개의치 않는 듯한 집요함. 그의 글쓰기에서 나는 그런 기이하고 무서운 힘을 봤다.

그런데 나는 왜 이렇게 광기 가득한 삶을 살다 간 사람의 혼란스러운 이야기를 읽고 싶어진 걸까. 어쩌면 K. 딕만큼은 아니더라도 나 역시 사람들이 ‘정상’이라고 부르는 이 세상이 진짜라고는 도무지 믿을 수 없어서 느끼는 현기증과 방향감각 상실, 불안 때문인지도 모르겠다. 매일같이 학살이 일어나지만 그건 아무것도 아닌 일이고, 성폭력 피해를 입은 학생들을 조력한 선생님은 징계로 오랜 시간 고통받는 세상. 피해자는 처벌받고 가해자는 평안하게 잘 지내는 이 세상. 이게 진짜 세상이라고? 정말? 그렇게 묻고 싶을 때마다 이 책을 떠올리고 펼쳐보게 될 것 같다.