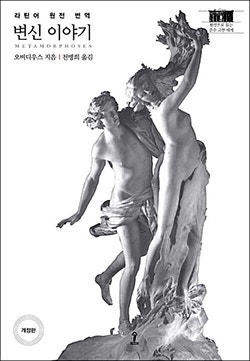

〈변신 이야기〉

오비디우스 지음, 천병희 옮김, 숲 펴냄 (2017년, 752쪽)

얼마 전에 번역서가 나와서 북토크를 했다. 북토크가 끝난 다음에 독자 한 분이 다가와서 ‘가장 좋아하는 책’ 한 권을 추천해달라고 했다. 그랬다. ‘내가 번역한 책 중에서’도 아니고 ‘최근 읽은 책 가운데’도 아니고 ‘그냥’ 가장 좋아하는 책. 머릿속이 멍했다. 이런 건 예상 질문에 없었는데. 세상 모든 책 가운데에서요? 단 한 권이요? 그건 너무 어려운데요···. 이렇게 저렇게 피해보려 했지만 그분은 답을 듣기 전에는 물러서지 않을 기세였다. 그래서 (그날 북토크 주제가 신화이기도 했고) 〈변신 이야기〉라고 대답했다. 그 독자분이 만약 나중에 〈변신 이야기〉를 읽게 된다면 어떤 생각을 할까 궁금했다. 뭐 이런 허무맹랑한 이야기가 다 있어? 등장인물이 왜 이렇게 많은 거야? 싶었을까. 아니면 별생각 없이 책장을 넘기다가 문득 어떤 이야기를 발견하고 이야기에 한없이 빠져들었을까. 후자이기를 빈다.

나는 오비디우스의 〈변신 이야기〉가, 입에서 입으로 전해지던 신화와 전설이 문학이 되는 순간이라고 느낀다. 그리스 신화가 신-자연의 힘-을 불가해하고 두렵고 추상적인 무엇에서 인간적이고 알 수 있고 설명할 수 있는 존재로 바꾸었다면, 오비디우스는 그 신화를 글로 이루어진 문학으로 만든 사람 가운데 하나다. 오비디우스는 소설처럼 생생하게 장면과 액션을 묘사하고, 신들의 변덕에 휘말린 사람들의 기막힌 심정을 곡진하게 들려주며, 이런 종류의 이야기에서 언제나 희생자가 되기 마련인 힘없는 여성들에게 절절하게 공감한다.

그리스 로마 신화에 익숙한 사람이 이 책을 읽으면, 잘 아는 이야기를 2000년 전의 시인이 어떤 심상과 언어와 관점으로 들려주는지 보면서 특별한 재미를 느끼리라고 생각한다. 이 이야기를 잘 모르는 사람한테는, 신과 괴물과 인간이 뒤엉킨 짧은 이야기 하나하나가 얼마나 신비하고 환상적이고 별사탕처럼 터지는 재미일까! 사람이 동물로 둔갑하고 신이 자연물로 변신하는 이야기가 꼬리에 꼬리를 물고, 때로는 이야기가 이야기를 감싸안으며 이어진다. 환상적인 이야기에 푹 빠져 있다가 문득 고개를 들면 세상은 온통 이야기로 가득 차 있다. 하늘의 별에는 용감한 영웅과 특별한 동물들 이야기가, 나뭇가지에 앉은 새와 작은 들꽃에는 슬픈 사연이 어려 있다. 그토록 오래된-이를테면 가야의 오리 모양 토기보다도 더 오래된-이야기를 먼 나라에 살았던 작가가 우리가 이야기할 때 쓰는 것과 똑같은 재료, 즉 언어로 들려준다는 것, 번역이 있어서 우리가 그 책을 오늘날 여기에서 쓰인 책과 다를 바 없이 읽을 수 있다는 것은 신기한 기적 같기도 하다.

나는 종교도 없고 유물론자에 가깝지만, 그래도 옛날 사람들이 지니고 있던 ‘천벌’이라는 감각이 우리에게도 조금은 필요하다는 생각을 한다. 특히 요즘처럼 모든 담론을 기술발전이 흡수해버린 듯한 때에 생존 문제에 던져진 인간의 유일한 행동 기준이 합리성(合理性), 아니 합리성(合利性)이 되지 않으려면 어떻게 해야 할까. 사람과 자연이 연결되어 있던 오래된 삶에서 체득해 신체감각으로 남아 있는 양심이랄까, 수치랄까, 도리랄까 그런 것에 힘없이 호소할 수밖에 없을 것 같다. 그래서 세상이 불가역적으로 변해가는 것 같은 때에 옛이야기를 돌아보고 인간을 인간으로 만드는 조건과 시련을 생각한다.